1. Introdução: Ontologia nos sistemas informatizados

Nas faculdades de direito, somos ensinados a pensar na linguagem da dogmática, que é o jogo de linguagem a partir dos quais as interações processuais são pensadas: ação, processo, sentença, recurso, etc. Para usar uma linguagem típica da informática atual, esses conjuntos de categorias formam “ontologias”.

No campo da filosofia, a palavra 'ontologia' designa um estudo sobre o 'ser' (ontos, em grego). Trata-se de uma abordagem metafísica, que supõe a possibilidade de identificar os atributos que compõem a essência de um objeto ou de uma pessoa. Abordagens ontológicas são aquelas que partem do pressuposto de que cada coisa ou cada pessoa tem certos atributos essenciais e certos atributos acidentais, e se concentram em descobrir quais são as qualidades que um objeto precisa ter para ser considerado como parte de um determinado conjunto. Que atributos deve ter um objeto para que ele seja considerado uma pedra? Ou um animal? Ou um ser humano?

No campo da tecnologia, a palavra adquiriu um sentido muito diferente, mas que mantém alguns pontos de contato com o sentido original: como devemos compreender as relações linguísticas entre classes, atributos e objetos? Não se trata de uma abordagem metafísica, que parte da ideia de que podemos identificar atributos essenciais das coisas, mas de uma perspectiva propriamente linguística: como um conjunto de conceitos linguísticos se articula?

Esse uso desontologizado da palavra ontologia se firmou na ciência da computação em meados da década de 1990, especialmente em função do artigo de Tom Gruber com um título muito sugestivo “Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing”(GRUBER, 2009). Desde então, o termo ontologia tem designado um conjunto de elementos linguísticos utilizados para modelar um certo campo de conhecimento ou discurso.

Esse tipo de abordagem considera que o conhecimento tem três elementos primitivos:

- classes (ou seja, gêneros aos quais um elemento pode pertencer);

- atributos (propriedades que podemos atribuir a um elemento) e

- relacionamentos (relações entre elementos de uma classe ou entre classes).

O reconhecimento explícito de que uma ontologia é parte de um modelo explicativo é um desenvolvimento interessante da filosofia da linguagem: o único sentido em que ainda é útil falar de ontologias é como uma rede de categorias linguísticas artificialmente criadas.

Que ontologias usamos para modelar os comportamentos judiciais ou os discursos que buscamos compreender a partir das pesquisas empíricas em direito? Essa é uma questão que muitas vezes não é colocada de forma explícita e, nos últimos tempos, eu tenho percebido que a falta de ontologias adequadas me levou a desenvolver modelos que posteriormente considerei bastante falhos.

Nossa intuição é a de que nem sempre somos muito conscientes de que as inferências que buscamos fazer para compreender o STF e outros tribunais não partem dos fatos, mas de certas informações construídas a partir de ontologias que muitas vezes não são apreciadas criticamente. Entendemos que parte desse problema decorre da falta de maturidade do campo, que não desenvolveu ainda ontologias alternativas àquelas que nos são dadas pela dogmática jurídica e pelas estruturas administrativas dos tribunais, que usam certas categorias para descrever e mensurar suas próprias atividades (especialmente na definição das classes processuais e dos andamentos processuais).

Por economia, chamarei a primeira de ontologia dogmática e a segunda de ontologia administrativa. Embora essas linguagens sejam em grande parte convergentes, creio que há uma camada relevante de categorias ligadas à administração dos processos (bem como as estatísticas desenvolvidas na última década) que não fazem parte da dogmática propriamente dita (pois não são menos uma questão de decisão que uma questão de gestão).

Esse modelo (uma metaontologia, de fato), nos dá uma boa estrutura para pensar sobre as ontologias que utilizamos e que não tematizamos porque utilizam categorias que nos parecem tão naturais.

2. O modelo de dados e seus elementos

As classes são tipos de objetos, categorias que usamos para definir um conjunto definido de objetos: processos, questões, decisões. Não se trata de um objeto determinado, mas de um conjunto ao qual certos objetos podem pertencer.

A definição de uma unidade de análise é a definição de uma certa classe de objetos, que será a base do seu modelo de dados. Cada um dos registros (ou seja, das linhas da sua tabela) será referente a um elemento que faz parte da sua unidade de análise (processos, decisões, ministros, etc.).

Esses registros serão constituídos por um conjunto de valores, que apresentam diversas dimensões do objeto mapeado no registro. Por isso, o nome csv: comma separated values, ou seja, valores separados por vírgulas.

Uma tabela é organizada de tal forma que cada valor corresponda exatamente a uma linha e uma coluna. Cada linha se refere a um objeto específico, enquanto cada coluna se refere a uma dimensão desses objetos: nomes, classes, datas, relações, que são mapeadas nas informações contidas em uma tabela.

Quando você define a estrutura de uma tabela, o mais importante é estabelecer a unidade de análise (que define o sentido das linhas) e os campos que corresponderão a cada coluna (que definem o significado de cada um dos valores atribuídos a um objeto).

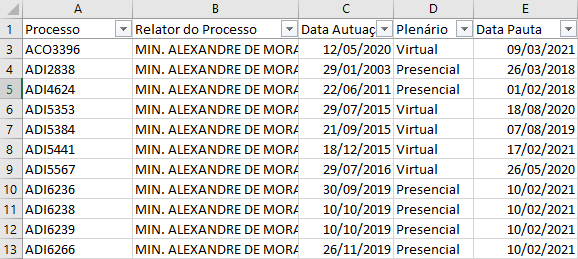

Tomemos, por exemplo, a planilha Pauta do seguinte arquivo xlsx, que contém dados sobre a pauta e o acervo do STF em março de 2021, que inicia assim:

Essa é uma tabela que tem 951 registros (linhas), cada qual com cinco valores diferentes.

- O nome do processo, que envolve uma combinação de classe e número.

- O relator em março de 2021.

- A data de autuação.

- O tipo de sessão em que o processo deverá ser julgado no Plenário.

- A data em que o processo ingressou na pauta.

Esta é uma tabela em que a unidade de análise é o processo e cada um desses cinco campos designa um atributo processual. Veja que os atributos não são todos do mesmo tipo. Uma data é um momento no tempo. Um relator é uma pessoa. O campo "Plenário" envolve uma classificação de tipos de sessão.

Isso significa que o range de cada um desses campos é diversos: cada um tem valores concretos que variam dentro de uma certa amplitude de valores possíveis. O campo "Plenário" é binário, tendo os dois tipos de sessão plenária existente no STF. O campo ministros tem uma amplitude maior, mas ainda assim restrita aos ministros que compõem o tribunal na data em que os dados foram levantados. O campo data tem uma amplitude ainda maior, já que podem corresponder a milhares de dias. E o campo Processo tem uma amplitude ainda maior, pois há centenas de milhares de possibilidades para a composição desses nomes.

Certos campos podem envolver números, como o tempo de tramitação ou o número de votos divergentes. Outros campos envolvem classificações, e sua amplitude será decorrente da complexidade dos modelos classificatórios envolvidos no trabalho. Entender o significado de cada campo, seus possíveis valores, seus possíveis significados para cada objeto, é o desafio envolvido na definição do modelo de dados a ser usado:

- Qual é a unidade de análise?

- Quais são os campos a serem mapeados?

- Quais são as características dos valores possíveis em um campo?

Alguns desses campos podem conter informações sobre as relações entre processos, como é a situação de estar apensado. Apensado é um atributo de certas ações judiciais, mas trata-se de um atributo peculiar, já que estabelece uma relação entre dois elementos que fazem parte da unidade de análise. Outra relação pode ser a de precedente, se um processo for decidido com justificativas que fazem referências à decisão de um outro processo.

Essas relações também são importantes para bancos de dados mais complexos, em que haja várias tabelas. Os sistemas judiciais tipicamente têm um banco de jurisprudência (que tem por unidade de análise a decisão e por campos os atributos de uma determinada decisão) e um banco de acompanhamento processual (com processos como unidade de análise). A relação desses dois bancos se dá porque há uma relação entre processos e decisões, visto que as decisões ocorrem em certos processos. Mapear essas relações é importante para poder estabelecer estratégias de conexão entre essas diferentes tabelas, formando um modelo de dado mais complexo.

3. Classes

3.1 Processo

Uma das categorias fundamentais do campo jurídico é a de processo. É uma categoria pouco processual de processo, pois esse nome não designa propriamente um desenvolvimento, mas uma coisa: uma causa, uma ação, um pedido a ser julgado.

Perguntamos a um juiz: quantos processos você tem, ou quantos processos vc julgou. Não perguntamos em quantos processos ele está envolvido, ou quantos processos ele integra.

A noção dogmática de processo vai indicar que cada unidade de análise (cada processo individual) é uma relação jurídica específica, que se constitui por meio de um pedido, que deve ser analisado pelo juiz.

Nos é cara a ideia de que cada petição inicial gera um processo e que o seu julgamento ocorre por meio de uma sentença. Com esse amplo conceito de processo, podemos contabilizar no mesmo bloco (“processos”) uma série de elementos díspares. Por esse mesmo motivo, podemos somar sentenças (ou somar acórdãos), como se eles fossem elementos do mesmo tipo.

Essa tendência a somar processos com diferentes pesos políticos, com diferentes complexidades e diferentes impactos faz com que uma série de nossas conclusões possa ser muito enviesada.

Como devemos contabilizar uma ADI proposta por um indivíduo? Trata-se de um tipo de ação que nunca foi julgado procedente, por violar frontalmente as regras de competência definidas na CF. Nesse caso, devemos contabilizar um processo, inflando as estatísticas, ou devemos contabilizar um não-processo?

Como devemos contabilizar processos que foram extintos de forma praticamente imediata, por questões meramente formais? Processos julgados em um ou dois meses, que certamente nunca chegaram à mão de um magistrado, exceto para a ratificação da proposta de extinção, apresentada pelo gabinete.

Processos inadmitidos devem ser contabilizados como processos? Ou será que deveríamos classificá-los de outra forma, como quase-processos, como elementos de um tipo que não pode ser somado. Essa é uma escolha difícil. Em meu último trabalho publicado sobre o STF, retirei da contabilidade dos processos uma série de ações que eram (ou pareciam) manifestamente inadmissíveis.

3.2 Processos e questões

Outra dificuldade categorial é que chamamos de processos as ações que recebem um número. Inobstante, muitas vezes várias ações são na prática elementos do mesmo processo: tramitam em conjunto, são julgadas em conjunto, ou recebem soluções praticamente automatizadas, decorrentes das consolidação de certos entendimentos.

O STF chegou nos últimos anos ao ponto inusitado de autorizar decisões monocráticas de procedência para que o Plenário não tivesse que apreciar reiteradamente a mesma matéria. Quando utilizamos processos como unidades de análise, nossas pesquisas podem ser muito distorcida por fenômenos de julgamento em bloco, de continência, de apensamento, de conexões. Somar processos semelhantes (em especial, somar decisões em processos semelhantes) pode conduzir a conclusões enganosas.

Certa vez, um partido político pequeno impugnou uma norma que se repetia na maioria das constituições estaduais. Em vez de impugnar todas as constituições em uma ação, a dinâmica imposta pelo STF fez com que fossem promovidas duas dezenas de ações que impugnavam o mesmo texto, repetido em dispositivos legais de várias constituições estaduais. Devemos contar como 20 processos ou como 1 questão?

Essa situação é radicalizada em algumas classes, como o Mandado de Injunção, que apesar de contar com milhares de processos, envolve poucas questões, em consequência da grande maioria dos casos serem pedidos de idêntico teor acerca da concessão de aposentadorias especiais. Creio que esse é um desafio metodológico fundamental e que somente pode ser resolvido a partir de estratégias colaborativas, pois fazer esses recortes demanda esforços muito grandes para a construção da base de dados.

3.3 Processos e Incidentes processuais

Enquanto vários processos podem integrar uma mesma questão, cada processo pode ser integrado por vários incidentes. Existem pedidos que dão margem a decisões interlocutórias, questões incidentais que fazem parte de um processo maior. Mas essa distinção entre processo e incidente, tem uma grande zona nebulosa.

Um dos casos mais relevantes é o das Ações Cautelares, cuja devida compreensão desafia a compreensão das ADIs. Muito embora seja reconhecida a continuidade entre Cautelar e Principal na ADI, e mesmo que as cautelares sejam por vezes tratadas como simples pedidos de liminar, a existência de julgamentos próprios (com acórdãos independentes) para as ADIs desafia a nossa compreensão do que deve ser chamado de processo.

Separar a ADI da ADI-MC é um corte artificial nas estratégias políticas, em que ambas estão ligadas. Porém, tendo em vista serem classes processuais separadas, com decisões próprias, as informações segmentadas na lógica da administração judicial separam esses elementos, atribuindo a cada um: datas de protocolo, datas de julgamento, relatores, etc.

Em recente artigo, propus dar tratamento unitário, compreendendo as cautelares como parte do processo da ADI. Levar a sério essa continuidade significa que precisamos desenvolver categorias adequadas para acoplar essas duas classes Principal e MC em uma mesma unidade de análise.

Inclusive, chamar essa unidade complexa de processo talvez não seja a melhor opção, mas construir uma categoria melhor é um esforço específico, que acho que precisa ser feito, mas que ainda não realize.

3.4 Decisões

Outro problema grave que é na quantificação das decisões. Em grande medida, parece que tendemos a correlacionar decisões e processos. Somos familiarizados com a ideia de que no curso de um processo há uma série de decisões, que têm várias classificações que lhe são próprias: finais, cautelares, interlocutórias, despachos.

Em trabalho anterior, publicado na Revista Direito.GV, identificamos que, a partir da década de 70, houve um descolamento entre o número de processos julgados e de decisões publicadas pelo STF. Interpretamos isso como o início do processo de monocratização, em que as decisões extintivas passaram a ser tomadas de forma isolada pelos ministros, que somente levavam a plenário questões que não podiam ser encerradas (ainda que artificialmente) por meio de argumentos formais de admissibilidade.

Creio que temos uma dificuldade séria na caracterização dessas decisões extintivas como decisões, de fato. Embora várias delas envolvam juízos políticos complexos (como a admissibilidade de certos atores), um grande número delas configura um trabalho apenas das assessorias (e mais recentemente de órgãos especializados), que são uma estratégia de processamento dos feitos que talvez não possa ser considerada propriamente uma decisão, ao menos no sentido de ser uma decisão que possa de alguma forma ser somada às decisões plenárias da corte.]

Porém, como o próprio STF oferece as informações processuais de forma segmentada, viabilizando separar decisões monocráticas de decisões colegiadas, essa questão tem menor relevância. A dificuldade mais séria ocorre quando se trata de decisões colegiadas repetitivas ou conjuntas. Nesses casos, que não são mapeados de forma clara pelas informações disponíveis, é preciso talvez correlacionar decisões com questões, e não com processos, pois a existência de decisões que resolvem múltiplos processos dificulta caracterizar cada acórdão como uma decisão autônoma.

3.5 Acórdão

Embora tenhamos uma certa tendência a tratar cada acórdão como uma decisão, talvez devamos deixar claro que cada acórdão contém um conjunto de decisões: decisões preliminares (sobre a admissibilidade e a legitimidade, por exemplo), decisões de mérito, e mais recentemente decisões específicas sobre os efeitos.

O tratamento diferenciado dessas decisões é um desafio complexo e trabalhoso, especialmente porque esse tipo de classificação não é feito pelo STF. Assim, é preciso analisar caso a caso para verificar que decisões foram tomadas e, depois, é preciso criar critérios para quantificar os dados agregados.

Admitido que uma acórdão é uma sequência de decisões, a unidade de análise é deslocada para as decisões, o que dificulta as análises acerca de votos convergentes e divergentes. Houve, por exemplo, importantes levantamentos acerca dos comportamentos dos ministros que tratavam de acórdãos decididos por unanimidade ou por maioria.

Porém, uma vez que tomamos como unidade a decisão, e não o acórdão, esse tipo de abordagem se torna problemática: apenas decisões, e não acórdãos, deveriam ser qualificados como unânimes. Esse é um problema especialmente grave nas decisões tomadas por maioria, pois quando afirmamos que um acórdão foi majoritário, muitas vezes indicamos apenas que houve a divergência do ministro Marco Aurélio no que toca a uma modulação de efeitos, ou da admissibilidade de uma das partes envolvidas. Esse tipo de divergência com relação a uma decisão talvez não devesse ser contabilizada como um acórdão em que há divergência, especialmente quando trabalhamos com uma unidade de acórdãos com divergência.

Eu fiz, na base de dados apresentada no encontro do ano passado, uma segmentação dos acórdãos em preliminares, mérito e efeitos. Essa é uma segmentação limitada, pois algumas vezes são enfrentadas várias preliminares, com diferentes maiorias em cada uma delas. Mas, mesmo assim, o resultado da descrição muda muito, visto que há uma grande concentração de divergências em certas preliminares (como legitimidade de partes) e modulação de efeitos.

4. Atributos

4.1 Autoria e assessoria

Uma outra dificuldade pouco tratada é a questão da autoria. Hoje avançam pesquisas sobre o comportamento dos ministros, mas muitas vezes são levadas em consideração decisões que eles próprios nunca viram. Um atributo comum dos processos é a relatoria. Porém, não devemos confundir a relatoria com a autoria dos votos e das decisões.

Diego Arguelhes e Ivar Hartmann afirmaram em um texto, certa vez, que o STF é uma máquina em que assessores produzem decisões monocráticas de extinção. Esse é o destino da maioria das ações, e talvez nós lidemos com uma categoria muito mítica de autoria, atribuindo aos relatores comportamentos que não sejam seus. Talvez estejamos mais perto de uma subjetividade maquínica, em termos de Deleuze e Guattari, em que importa menos a intencionalidade do que certas repetições automáticas, que não podem ser bem compreendidas com a atribuição do ato à uma ação consciente e intencional dos ministros.

Houve desenvolvimentos com relação à pesquisa acerca da atuação dos gabinetes e secretarias, mas talvez ainda estejamos muito presos a uma valorização (provavelmente excessiva) do papel das posições ideológicas dos juízes no processo decisório (ao menos dos casos mais repetitivos).

4.2 Procedência

Nós tendemos a caracterizar que a demanda de sucesso é a que teve uma decisão de procedência. Todavia, muitas vezes decisões de procedência terminam por conferir aos postulantes muito menos do que eles solicitaram, ou oferecem respostas em um tempo no qual o significado político da resposta é reduzido.

Apesar disso, devemos reconhecer que a procedência é, normalmente, uma satisfação do pedido formulado pelos demandantes. Ocorre, todavia, que há várias decisões de caráter satisfativo, que não são de procedência. Nas ADIs, em que 90% das liminares são posteriormente confirmadas, a obtenção de uma liminar rápida (cada vez mais incomum, diga-se de passagem) é mais satisfativa do que uma procedência concedida 5 anos depois.

Em nossa primeira pesquisa, de 2013, eu, Juliano e o restante da equipe nos concentramos nas decisões de procedência e não elaboramos uma categoria mais abrangente. Nas revisões atuais dos dados, eu estou tentando desenvolver a categoria de decisões satisfativas, que permitam agregar provimentos que, por satisfazerem os interesses das partes, podem servir como reforço positivo para o ajuizamento de novas ações do mesmo tipo.

Satisfatividade me parece uma categoria mais relevante do que procedência, para explicar fenômenos políticos de ajuizamento e para categorizar decisões com vistas a compreender quem é beneficiado pelo sistema decisório. Mas são classificações ainda indefinidas e um pouco fugidias, cujo devido desenvolvimento exige o amadurecimento dessa questão em novas pesquisas.

4.3 Interpretação conforme

Outra coisa que dificulta enormemente a compreensão do que é procedência é a ampliação do uso da interpretação conforme, que não vi (talvez por erro meu) ser suficientemente desenvolvida. No caso das ADPFs, por exemplo, metade das decisões de procedência é com interpretação conforme. São decisões que, vinte anos atrás, seriam de simples improcedência, pois não se afirma a inconstitucionalidade da lei.

A interpretação conforme borra demasiadamente as distinções entre inconstitucionalidade por ação e por omissão. Se é possível extrair hermeneuticamente da constituição os direitos subjetivos tutelados, por mais genéricos que sejam os provimentos (como ocorreu no caso dos direitos previdenciários de companheiros em união estável de pessoas do mesmo sexo), perde sentido a tentativa de impugnação da omissão inconstitucional, pois as questões podem ser resolvidas por via da simples interpretação constitucional.

Se, por um lado, a interpretação conforme pode ser uma ferramenta de extensão (talvez excessiva) do poder interpretativo das cortes, por outro o uso banalizado desse modelo pode conduzir a uma multiplicidade de decisões inócuas de provimento. Quando um demandante solicita a declaração de inconstitucionalidade, mas recebe como resposta uma interpretação conforme, o caráter satisfativo da decisão de procedência precisa ser analisado caso a caso.

Por vezes, a interpretação conforme é uma forma de conceder até mais do que se pedia. Outras, trata-se de uma interpretação conforme tão banal (afirmando que a interpretação devida é aquela que efetivamente tem sido usada) que a sua satisfatividade é baixa. E, outras vezes, a interpretação conforme pode ser só uma forma delicada de improcedência, ou uma desculpa para que o Tribunal avance seu entendimento no processo, independentemente do pedido feito.

Em suma, parece-me que precisamos, no mínimo, distinguir as decisões de procedência das decisões que conferem interpretação conforme, pois somar esses dois tipos de provimento pode gerar distorções interpretativas grandes.

5. Considerações finais

Esta lista não é exaustiva. Poderíamos seguir discutindo o significado das decisões de prejudicialidade, a necessidade de definir categorias mais adequadas para lidar com as extinções processuais ou o fato de que nós costumamos classificar os processos a partir da noção administrativa de classe processual, independentemente das funções políticas exercidas por cada processo (e um MS pode muito bem ser um substituto adequado para uma ADI, por exemplo, a depender da capacidade de gerar uma liminar).

Não tempos respostas adequadas para as perguntas que fizemos. Uma das conclusões é a de que, muitas vezes, os problemas fundamentais de uma pesquisa empírica são decorrentes justamente da falta de um trabalho que é ligado à filosofia: o trabalho conceitual, a crítica das categorias e o desenvolvimento de classes adequadas para criar modelos descritivos e explicativos.

Trabalhamos ainda com a noção de que uma abordagem que quantifica elementos é capaz de descrever o mundo, sem levar suficientemente em conta que nossas descrições são dependentes das ontologias, das redes de categorias, que utilizamos. E ocorre que muitas vezes nos apropriamos das ontologias desenvolvidas na dogmática jurídica (enquanto discurso decisório) e daquelas que subjazem às bases de dados judiciais (e que se relacionam com a gestão dos processos).

Por isso, precisamos questionar de forma mais incisiva as ontologias que servem de base para nossos modelos descritivos, fazendo opções metodológicas mais claras e, no mínimo, nos perguntando sobre as potenciais distorções que podem ser introduzidas ao utilizar certas categorias que, de tão repetidas em nossos discursos, terminam por ser praticamente naturalizadas (como decisão, processo, procedência ou unanimidade).